6. Ausnahmen

Wie bereits beschrieben, sind auch die Anforderungen an die Dämmung

der obersten Geschossdecke bei Wohngebäuden mit nicht mehr als 2 Woh-

nungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002

selbst bewohnt hat, erst im Falle eines Eigentümerwechsels zu erfüllen.

7. Befreiungen und Bußgelder

Für die Dämmung der obersten Geschossdecke gelten die gleichen Befrei-

ungen und Bußgeldregelungen wie für den Austausch der Heizungsanlage

und die Dämmung der Warmwasser- und Wärmeverteilungsleitungen (vgl.

hierzu 1. Teil des Beitrags im Verwalterbrief, Ausgabe Februar 2015).

8. Berücksichtigung in der Praxis

Wie auch bei den Nachrüst- bzw. Austauschpflichten zur Heizungsanla-

ge und Dämmung der Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

wird die Prüfung in der Praxis vor Ort erfahrungsgemäß nicht konse-

quent durchgeführt. Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke

ist, anders als bei der Austauschverpflichtung der Heizungsanlage der

Bezirksschornsteinfeger, keine Person zur Prüfung und Vollzug des §

10 Abs. 3 EnEV benannt. In diesem Fall heißt das, dass nach § 26 EnEV

grundsätzlich der Bauherr verantwortlich ist, soweit in der EnEV nicht

ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher benannt ist. Ebenso sind aber

auch Personen in ihrem Wirkungskreis verantwortlich, die im Auftrag

des Bauherrn bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der

Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden.

Ungeachtet der mangelnden

Kontrollpflicht vor Ort ist das

Wissen um die Anforderungen

des § 10 EnEV für Immobilie-

nexperten aus Haftungsgrün-

den unerlässlich.

!

Weiterführende

Informationen:

Workshops und Seminare zu

diesem Thema:

S-EWE – EnergieWert-Experte®

17.-20.03.2015 Sinzig

Weitere Seminare, Infos und

Anmeldung unter:

sprengnetter.de/seminarkalender

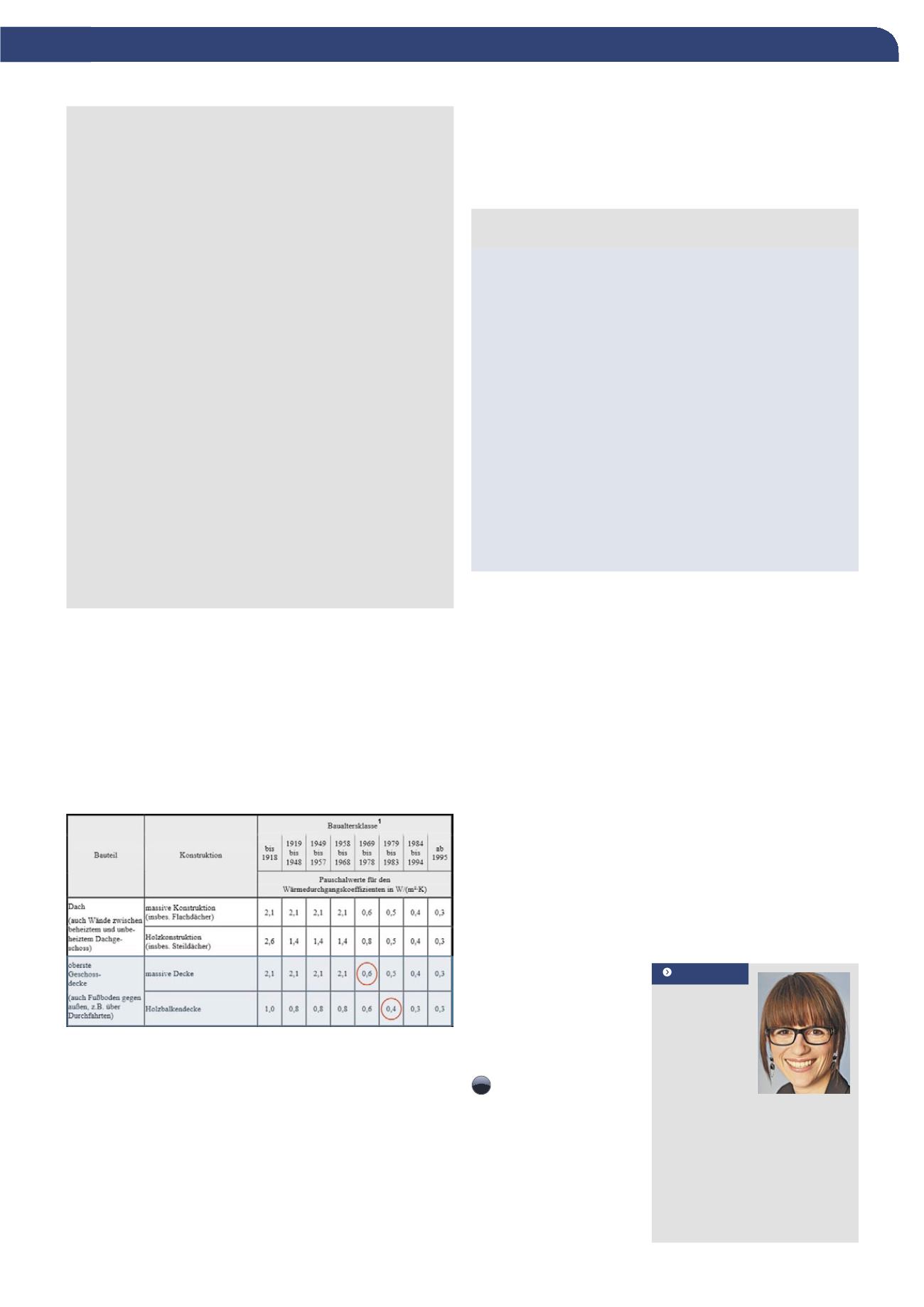

5. Hilfestellung von offizieller Seite

Das Deutsche Institut für Bautechnik, das in einem Fachkreis die Aus-

legungsfragen zur EnEV beantwortet, beruft sich in einigen Teilen u. a.

auf die „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Daten-

verwendung im Wohngebäudebestand“ des Bundesministeriums für

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), heute veröffentlicht durch

das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Diese

Veröffentlichung kann ebenfalls helfen, den Aufbau der obersten Ge-

schossdecke einzuschätzen (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Auszug der „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im

Wohngebäudebestand“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

Der Tabelle sind die deutschlandweit durchschnittlichen U-Werte ver-

schiedener Bauteile, unterteilt in Baujahresaltersklassen zu entnehmen.

Gemäß dieser Tabelle erfüllt das deutsche Durchschnittsgebäude ab

1969 mit einem U-Wert von 0,6 W/m²·K die Anforderungen an den

Mindestwärmeschutz. Da sich der Verordnungsgeber im § 10 Abs. 3

EnEV (Dämmung der obersten Geschossdecke) nicht auf diese Veröf-

fentlichung bezieht, kann die Tabelle nicht rechtssicher für eine Ein-

schätzung zugrunde gelegt werden. Der Einzelfall ist immer vor Ort zu

prüfen und individuell zu bestimmen.

7

Mindestwärmeschutz – EnEV 2014

Worin unterscheidet sich der Mindestwärmeschutz von den

Anforderungen der EnEV 2014?

Der Mindestwärmeschutz legt den Fokus auf einen wärmeschutz-

technischen Standard, der an jeder Stelle der Innenoberfläche der

wärmeübertragenden Umfassungsfläche ein hygienisches Raumkli-

ma sicherstellt. Vorausgesetzt ist eine ausreichende Beheizung und

Lüftung, sodass weder Tauwasser noch Schimmelpilze im Gebäude

an Außenwänden und Wärmebrücken, wie z. B. Zimmerecken, an-

fallen. Hier geht es also in erster Linie um eine funktionierende

Bauphysik und darum, Bauschäden an Gebäuden zu vermeiden.

Die EnEV hat den Zweck, Energie in Gebäuden einzusparen und

somit die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, bis 2050

einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand vorzuweisen, zu

erreichen. Der Verordnungsgeber formuliert in der EnEV höhere

Anforderungen, als sie für die reine Erfüllung des Mindestwärme-

schutzes erforderlich sind.

Beispiel Stahlbetondecke

Eine 15 cm starke, ungedämmte Stahlbetondecke, die zum beheiz-

ten Raum verputzt ist (Gipsputz), erreicht einen U-Wert von 2,23

W/m²·K. Sie erfüllt in dieser Bauweise nicht die Anforderungen an

den Mindestwärmeschutz, was u. a. Tauwasser- bzw. Kondensatbil-

dung an der Decke zur Folge haben wird.

Würden auf dieser Deckenkonstruktion (eine Dampfbremse und)

35 mm Dämmung (WLG 040) verlegt, wird ein U-Wert von 0,76

W/m²·K erreicht und der Mindestwärmschutz ist eingehalten. Das

Beispiel zeigt, dass bereits eine geringe Dämmstärke ausreicht, um

den Mindestwärmeschutz zu erfüllen – vorausgesetzt, die Dämmung

ist trocken und nicht (z. B. durch Begehungen) zusammengefallen/

-gedrückt.

Beispiel Holzbalkendecke

Die 2. Deckenvariante, der Abschluss eines beheizten Raumes ge-

gen einen Spitzboden oder Speicher, könnte gemäß Abbildung 3

schematisch konstruiert sein. Ist keine Dämmung vorhanden, wird

auch hier der Mindestwärmeschutz nicht eingehalten. Unterstellt

wird hierbei ein Aufbau mit innenseitiger Beplankung durch eine

Gipskartonplatte, einer Lattung, Dampfbremse, Holzbalken mit da-

zwischenstehender Luftschicht und darüberliegender Spanplatte.

Der U-Wert für diese Konstruktion beträgt 1,01 W/m²·K. Um die

Anforderungen des Mindestwärmeschutzes zu erreichen, ist eine

Dämmstärke (WLG 040) von 50 mm ausreichend, um den Mindest-

wärmeschutz zu erreichen.

Dipl.-Ing. (FH)

Kerstin

Nell

leitet in den

einzelnen Ge-

schäftszweigen

der

Spreng-

netter Immobilienbewertung den

Fachbereich Energie. Seit 2006 ist

sie als Referentin der Sprengnetter

Akademie im Bereich der Werter-

mittlung bebauter und unbebauter

Grundstücke sowie der Energie-

ausweiserstellung tätig.

DIE AUTORIN