04/15 PERSONALquarterly

65

sagt Schölmerich, der aber auch betont, dass „der familiäre

Einfluss bei kognitiver Stimulation durch Bücher wie durch

elterliche Zuwendung sehr stark“ sei.

Immer wieder wird – vom Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW) in Berlin, vom Institut der Deutschen

Wirtschaft Köln (IW) oder auch von der Bertelsmann-Stiftung

in Gütersloh und der Vodafone Stiftung in Düsseldorf – die in

Deutschland besonders starke Verankerung in den sozialen

Schichten erforscht und beschrieben. Hier einige Ergebnisse:

Nach einer DIW-Studie, 2013 veröffentlicht nach der Disser-

tation von Juniorprofessor Daniel Schnitzlein, hängt etwa der

Bildungserfolg zu 55 Prozent vom Elternhaus ab, individuelle

Arbeitseinkommen könnten zu 40 Prozent mit der Familien-

herkunft erklärt werden; nach einer Erhebung des Studenten-

werks kommen auch Anfang 2014 von 100 Akademikerkindern

75 Prozent auf der Hochschule an, von 100 Arbeiterkindern

nur ein Viertel; das IW wiederum hat sich 2012 mit Allein

erziehenden beschäftigt und zieht den Schluss, dass der Kin-

dergartenbesuch einen erheblichen positiven Effekt auf die

Kompetenzentwicklung der Ein-Eltern-Kinder hat und der Be-

such von Ganztagsschulen ebenso fördernd wirkt. Basis sind

beim IW die Kompetenztests von Pisa 2009.

Lage der Arbeitszeiten entscheidend

Eine kritische Überprüfung von internationalen Studien zum

Thema Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit des Wissen-

schaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) ist 2014

im Journal of Primary Prevention erschienen. Die Sozialwis-

senschaftlerin Jianghong Li untersuchte mit einem Team 23

internationale Analysen aus den vergangenen 30 Jahren unter

der Fragestellung, inwieweit Arbeitszeiten, die über die Nor-

malarbeitszeit hinausgehen, wie etwa Schicht-, Abend-, Nacht-

und Wochenendarbeit, sich negativ auf das Wohlergehen von

Kindern auswirken. In 21 der 23 Studien fand Forscherin Li

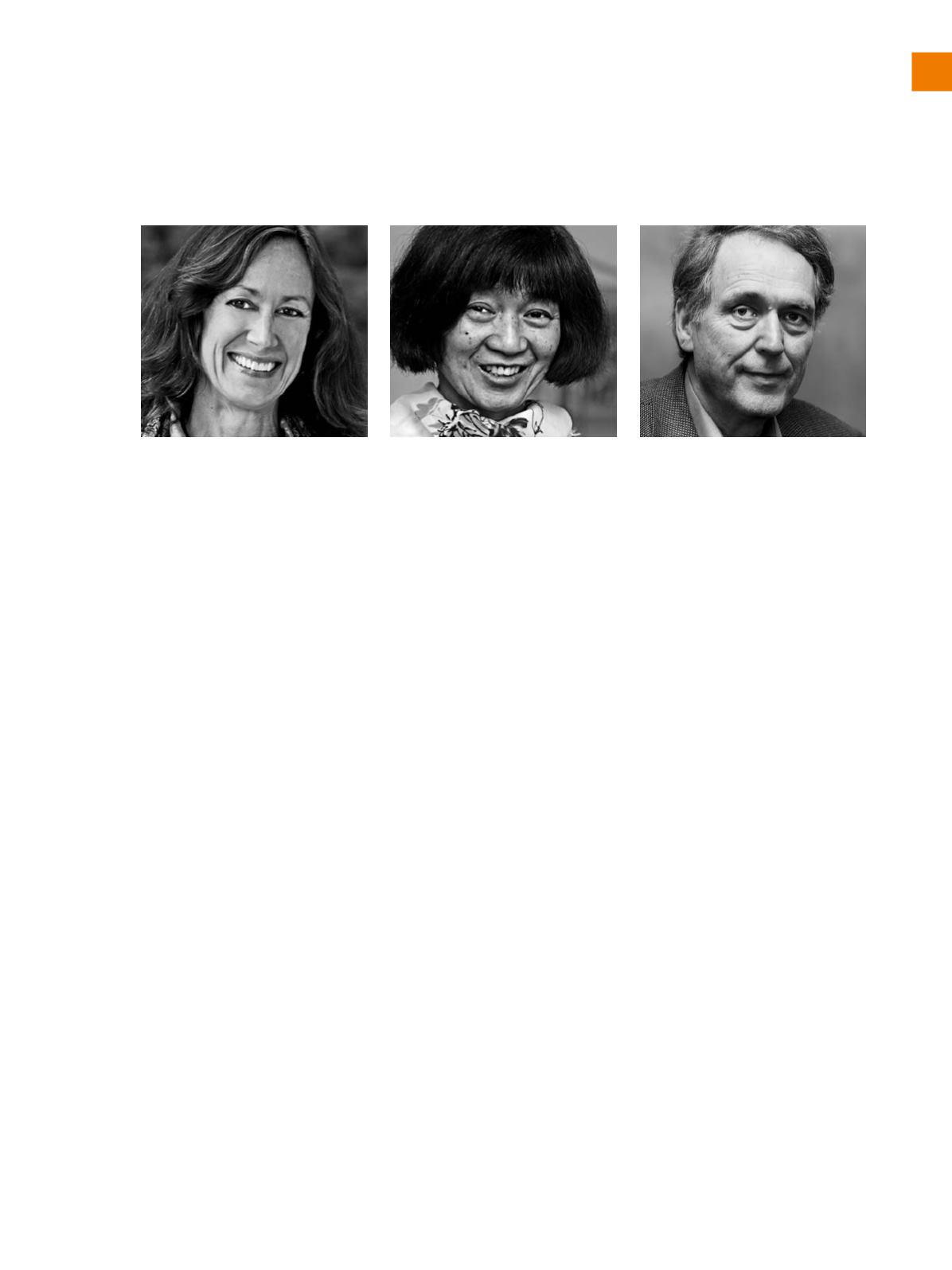

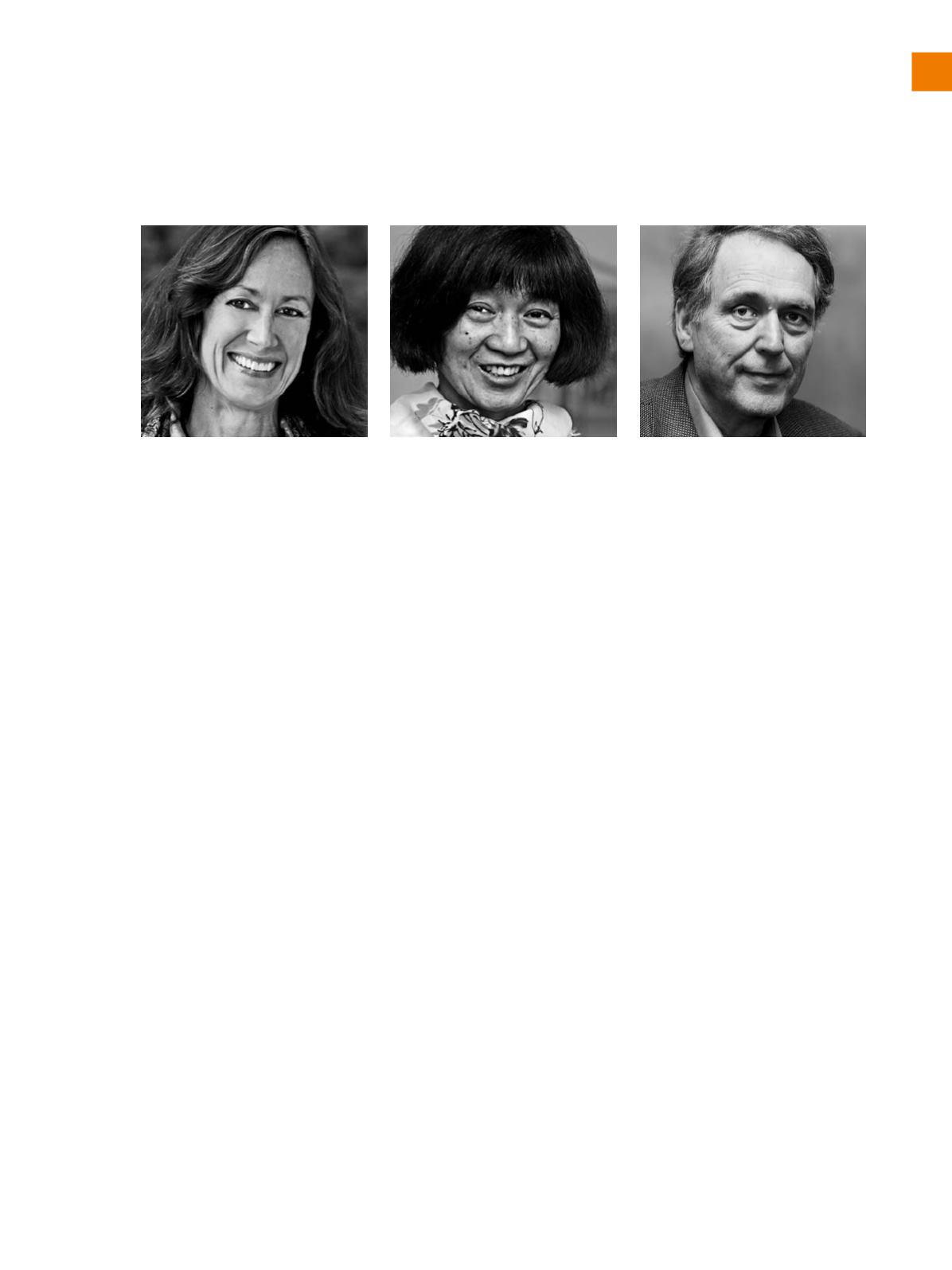

V. l. n. r.: Prof. Kathleen McGinn (Harvard Business School), Jianghong Li Ph. D. (WZB), Prof. Dr. Axel Schölmerich (Ruhr-Universität

Bochum)

deutlich negative Auswirkungen: Verhaltensauffälligkeiten

waren häufiger und kognitive Leistungen wie Sprechen, Lesen

und Rechnen schlechter. Außerdem hatten Kinder von Eltern

mit atypischen Arbeitszeiten häufiger ein höheres Gewicht als

Kinder von Eltern, die überwiegend in der Normalarbeitszeit

ihrem Job nachgingen.

Gesundheit von Kindern erforschen

Jianghong Li nennt eine Reihe von Ursachen für diese Befunde:

„Die Erziehungsaufgaben können schlechter wahrgenommen

werden, weil sich die Nähe zwischen Eltern und Kindern ver-

ringert und der Austausch zwischen Müttern und Vätern auf

der einen Seite und dem Nachwuchs auf der anderen Seite

schwächer wird.“ Besonders betroffen sind Kinder aus Fami-

lien mit nur einem Elternteil, ärmere Familien und solche, in

denen die Eltern Vollzeit nachts und amWochenende arbeiten.

Die WZB-Forscherin fordert mehr Unterstützung der Eltern in

den Familien und am Arbeitsplatz: „Die Familien müssen in

den Unternehmen durch Angebote für Kinderbetreuung und

flexiblere Arbeitszeiten unterstützt werden. Wichtig ist es, dass

Väter mehr Aufgaben in der Familie übernehmen können.“

Sozialwissenschaftlerin Li geht der Frage jetzt weiter nach,

wie die Folgen der 24/7-Gesellschaft, die Dienstleistungen rund

um die Uhr erfordert, abgefedert und die Bedingungen für die

Kinder verbessert werden können. Sie und ihre WZB-Kollegen

Matthias Pollmann-Schult und Till Kaiser analysieren derzeit

die repräsentativen Längsschnittdaten aus dem sozio-ökono-

mischen Panel (SOEP) und dem Pairfam (Panel Analysis of

Intimate Relationships and Family Dynamics) in Deutschland,

um die Folgen der Abend-, Nacht-, undWochenendarbeit für die

Eltern und für die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder

zu erforschen. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG). Ein wichtiger Aspekt für die

Arbeitswelt der Zukunft und ihre Auswirkungen auf Familien.

© WZB

© RUB, FOTO: NELLE

© HBS